Editorial

Liebe Leser*innen und Leser,

ich bin mir sicher, dass der zweite Lockdown und die verschärften Maßnahmen auch euch in den letzten Wochen nicht unberührt gelassen haben. Wir leben temporär in einer neuen Realität, die jede*n von uns auf eine Weise beeinflusst, die uns vorher in Deutschland noch nicht bekannt war. Helene durfte in ihrem Heimatsort miterleben, wohin diese Gefühle Menschen treiben können und wie damit von staatlicher Seite aus umgegangen wird. Auch Sam bietet euch diese Ausgabe einen Einblick in den Versuch, die Auswirkung der Einschränkungen zu erklären und zeigt ausführlich auf, welche Bedeutungen sie für uns und unsere Mitmenschen mit sich ziehen. Wer den Entwicklungen gerne entfliehen möchte und gleichzeitig den Horizont erweitern will, findet sich am besten in unserem aktuellen Gastartikel unserer ehemaligen Chefredakteurin und Vorsitzende des Frauen- und Geschlechtergerichtigkeitsreferates, Laila Riedmiller, wieder. Sie hat Buchrezensionen zusammengestellt, die Einblicke in die Leben von marginalisierten Menschen geben und einen so über den Tellerrand hinausschauen lassen. Passend dazu liefert Milan außerdem einen Kommentar, der zeigt, dass Feminismus nicht nur für Frauen* unterstützenswert ist. Und zu guter Letzt könnt ihr natürlich noch den zweiten Teil von Jans Artikel über den 9. November und seine Bedeutung lesen.

Viel Spaß dabei und bleibt gesund!

Melina Duncklenberg, Chefredakteurin

Inhalts-verzeichnis

Gesellschaft

Kulturelle Dimensionen der Einschränkungen

Gesellschaft

Von verqueren Gedanken und taktlosen Vergleichen

Kultur

Wie sie marginalisierten Personen Ausdruck verleihen kann

Gesellschaft

Die ungeahnten Vorteile für Männer

Geschichte

Warum der 9. November kein Schicksalstag war

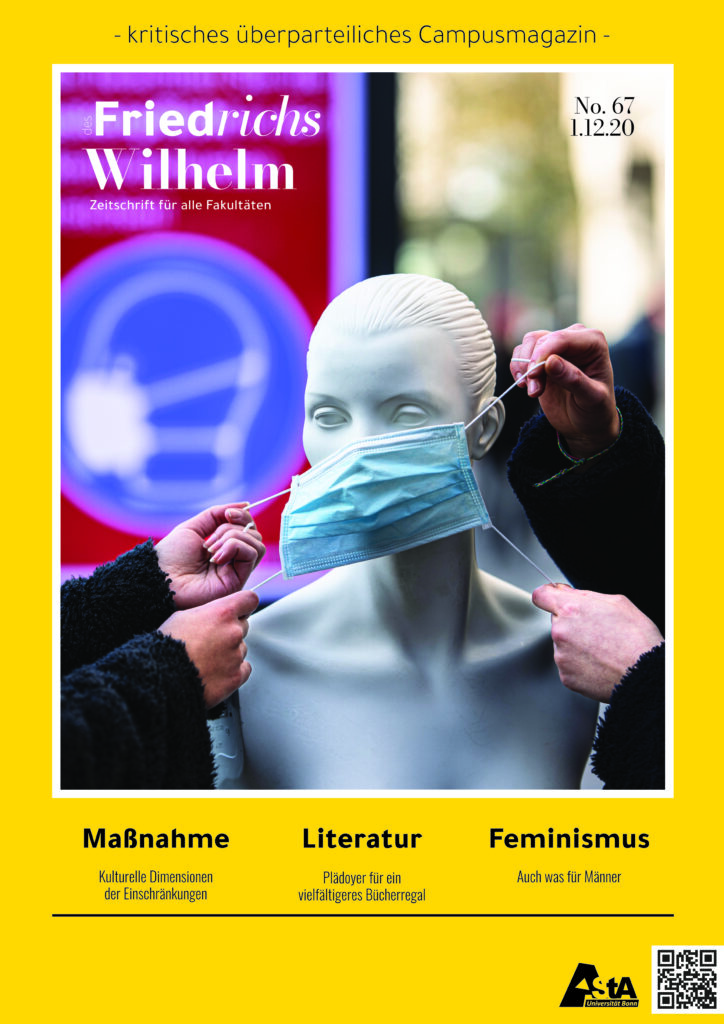

Der Umgang mit einigen Maßnahmen spiegelt die innere Struktur gesellschaftlicher Hoffnungen und Ängste. (Quelle: Alex Iby via Unsplash)

Gesellschaft

Die Maßnahme und ihre symbolische Bedeutung in der Gesellschaft

und wenn pure Vernunft letzlich siegt, obwohl sie es gar nicht kann

Ein Essay von Samuel F. Johanns

Welche Maßnahmen sind mit steigenden Infektionszahlen in der Corona-Pandemie zu treffen? Die, zu denen uns die Wissenschaft Anleitung gibt. Wer würde jene sehr vernünftige Aussage schon in Abrede stellen können? Die Wissenschaft, jene Instanz, auf der Aufklärung und technischer Fortschritt basieren, wird es schon richten. Man muss nur die richtigen Fachleute konsequent befragen und ihren Anweisungen Folge leisten. Gleichzeitig ist unsere Gesellschaft von einer unterschwelligen Angst geprägt. Was passiert, wenn pure Vernunft siegt? Wenn alles nur noch den perfekten rationalisierten Prozessen eines Idealalgorithmus folgt? In der neueren Science-Fiction nimmt diese Angst immer wieder Gestalt an. Dort schickt uns dann gegebenenfalls eine perfekte KI für immer in den allgemeinen Lockdown, wie im Film I, Robot, wenn uns nicht wie in Star Trek zuvor die Borg, eine kybernetische Spezies, ihrem technisch perfektionierten Kollektiv hinzufügt, welches leider bar jeder Kunst und Kulturpraktik ist.

Dies sind Kulminationspunkte einer Disparität der Ausrichtung von Wissenschaft und gesellschaftlicher Wirklichkeit, die nicht zuletzt ihren Ursprung darin hat, dass beide nicht dieselben symbolischen Strukturen haben und nicht dieselben Fragen beantworten können und wollen.

Das Leben in mehreren symbolischen Formen

Um den Kern einer erklärten wissenschaftlichen Faktizität legt sich stets ein symbolisches System, dessen Beschaffenheit von vielfachen Faktoren geprägt sein kann und Strukturen von Akzeptanz, Verklärung, Dramatisierung oder Ignoranz bis hin zur Leugnung aufweist, je nachdem, welche Motivationen sich mit ihm verbinden. Was ein Befund aussagt, ist etwas anderes als das, was ein Befund bedeutet, das heißt, welche Einordnung und Emphase ihm kulturell und sozial gegeben und welche Schlüsse aus ihm für das Handeln gezogen werden. Die Kulturkritik an Aufklärung und Rationalismus basiert massiv darauf, die naive Vorstellung zu demaskieren, nach der angenommen wird, die Naturwissenschaften selber würden jene Bedeutungen für die Gesellschaft unmittelbar liefern. Wie stark dieser Glaube bis heute existiert, zeigt sich zur Zeit darin, dass wir Virolog*innen fragen, wie sich die Gesellschaft in einer Krise verhalten soll. Das, „was deswegen nun getan werden muss“, kann uns aber kein Labor liefern, weil es schlicht nicht dessen Forschungsdesiderat ist, noch seine Funktion über die der Proklamation rein problematisch-praktischer Imperative hinausgeht.

Die symbolische Welt der Virologie liefert Datenpakete, die Welt der Politik und Gesellschaft arbeitet mit einem anderen symbolischen Medium, mit Narrativen. Zwischen diesen muss keine direkte Transponierbarkeit bestehen.

Zwischen diesen muss keine direkte Transponierbarkeit bestehen. Forschungsergebnisse haben in der Welt politischer Narrative die Funktion der Legitimation; sie machen eine Agenda, die wir vor dem Hintergrund der damit verbundenen Fortschrittsgeschichte mit Wissenschaft und Technik verbinden, schlicht attraktiver. Darum bombardieren uns Medien mit Daten, die wir eigentlich ohne profundes Vorwissen nicht verstehen können. Nahezu jede politische Institution im 21. Jahrhundert bedient sich des Mittels, diese direkte Übertragbarkeit wissenschaftlicher Daten in politische Regeln als unmittelbar zu simulieren und ihre eigenen Absichten darin zu verschleiern. Alles ist notwendig ideologisch. Gerade dann ist es ideologisch im Impuls, dieses Ideologische als für sich selbst stets als nicht gegeben zu inszenieren. Aber niemand im politischen Geschäft tut nur, was die wissenschaftlichen Daten gebieten. Einer der verstörendsten Befunde der postmodernen Philosophie ist die Tatsache, dass dieser positivistische Verblendungszusammenhang auch nicht durch die Kenntnis um ihn ultimativ aufgelöst wird.

Politische Motive

Angesichts dessen sollten wir aufhören, um die Sinnhaftigkeit und Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen zu streiten. Es geht für die Politik viel mehr darum, eine offene Debatte um die Gebotenheit von Corona-Maßnahmen zu führen. Gegenwärtig verzichtet die Politik beispielsweise auf eine ganze Reihe von hochgradig sinnhaften Maßnahmen, verfolgt dabei offensichtlich ideologische Ziele und begründet ihre Agenda mit Virologie. In der Schließung von Theatern und Kinos und der gleichzeitigen Nicht-Schließung von Schulen, Kindergärten und Gottesdiensten spiegeln sich schlicht die Programme einer klassisch sozialdemokratischen und einer christlich sozialdemokratischen Regierung wider, welche eben zu den Lebensbereichen Arbeit und Gottesdienst ein verherrlichendes Verhältnis hat und diesen um jeden Preis Raum einräumt, selbst dann, wenn in einem Kino ein Hygienekonzept gegebenenfalls einfacher zu realisieren ist als in einem mit Risikogruppe angereicherten Gottesdienst oder einem Grundschul-Klassenraum. Wir sprechen hier von klassischer Klientelpolitik. Bibliotheken, die mangels Eintrittspreisen weder direkt wirtschaftlich noch religiös relevant sind, wurden oftmals auch im Sommer gar nicht erst geöffnet.

Die Maske auf empirischer und sozialer symbolischer Ebene

Auch sonst kann sich in gewissen Szenarien die Gebotenheit von Maßnahmen auf der Ebene politischer Narrative weit asymmetrisch zu dem verhalten, was die Datenpakete zu einem gewissen Zeitpunkt untermauern können. Im Sommer gaben wir der Mund-Nasen-Bedeckung einen enormen Vorschusskredit in Sachen Glaubwürdigkeit. Binnen Wochen änderten die Gesundheitsbehörden dieser Welt in einer Geschwindigkeit ihre Einstellung dazu, wie viel Bedeutung Masken bei der Seuchenbekämpfung zugesprochen werden kann, wie sie natürlich in keinem parallelen Verhältnis zur Auswertung laufender wissenschaftlicher Studien zu dieser Fragestellung ihre Begründung finden konnte. Die Attraktivität der Maske spricht dabei soziokulturell mehrere Ebenen an: Für die Politik wurde die Maskenpflicht in dem Moment hochattraktiv, als der Druck zunahm, andere Maßnahmen an ihrer statt zu lockern. Sie gewährleistete im Narrativ die Wiederöffnung des wirtschaftlichen Lebens, ohne dass die Regierung Gefahr lief, dadurch unverantwortlich zu handeln. Zudem stellt die Maßnahme für den Staatshaushalt im Gegensatz zu Wirtschafts-Bazookas nahezu keinen Kostenfaktor dar, weil die Maske im Regelfall von den Bürger*innen selbst beschafft wird. Die Einzelne* bekam mit der Mund-Nasen-Bedeckung ein Mittel an die Hand, in einer Situation großen Ausgeliefertseins das Gefühl zu haben, etwas selbst kontrollieren zu können. Hier greift derselbe Impuls, wie der, wenn wir die Treppe statt des Aufzugs nehmen oder aus Flugangst lieber mit dem Auto reisen, selbst wenn diese Optionen faktisch betrachtet eine größere Gefahr bedeuten. In Folge hat sich ein quasi kultisches Verhältnis und eine Art fetischistische Verklärung der Maske als Maßnahme entwickelt. Debatten um die Maske führen schnell zu einer aufgeheizten Stimmung. Wer zu arge Zweifel äußert, bekommt es mit aggressivem Verhalten zu tun, das meist verbal geäußert wird und welches im Falle von Klaus Reinhardt, dem Chef der Ärztekammer, der es wagte im Fernsehen gegen die Maskenpflicht zu reden, mit drastischen Forderungen verknüpft ist: Reinhardts Rücktritt wurde aufgrund dieser Aussage gefordert. Aber auch konkrete Gewaltfantasien gegen die, welche keine Maske tragen oder sie auch nur falsch aufsetzen, sind an der Tagesordnung. Gegenwärtig liegt unsere kollektive Hoffnung darin, dass ein Stück Stoff uns einen Lockdown zu Weihnachten erspart. Wer bei dieser Agenda nicht stramm pariert, der sogenannte „Maskensünder“, wird dann als optimaler Sündenbock dienen: Autoritäre Jaktationen, die wir neurotische Menschen dieser Gesellschaft zwingend in belastenden Zeiten brauchen. Wir sollten sie jedoch erkennen, um uns zu ihnen verhalten zu können. Um jene Aggressionen in diesem Fall zu vermeiden, hier noch einmal die obligatorische Einordnung: Dies alles hat nichts mit der Frage nach der empirisch faktischen Sinnhaftigkeit des Tragens einer Mund-Nasen-Bedeckung zu tun, diese ist in zahlreichen Studien mittlerweile auch geliefert worden. Die Stellung, welche die Maske aber im politischen Diskurs einnimmt, hat eine andere als die, welche sich im Raum der Studien und Wissenschaften epidemiologisch darstellt. Diese Räume sind aufeinander verwiesen, sie gehen aber nicht kongruent ineinander auf. Mit steigender Infektionszahl können die Maßnahmen schließlich zunehmend ins Absurde überformt sein. In einigen Innenstädten muss man nun im Freien auch bei 100 Meter Abstand zum Gegenüber nachts eine Maske tragen. In einigen Ländern hat das Militär zur Hochzeit der Pandemiewelle den Asphalt desinfiziert. Meines Erachtens Maßnahmen, die gar keinen Bezug mehr zu irgendeiner Studienlage aufweisen können, und mit denen die Politik ein wichtiges Kapital verspielt, Kredibilität, und außerdem das Gegenteil von dem tut, was sie beabsichtigt, nämlich Kontrolle zu demonstrieren und die Bevölkerungen zu beruhigen.

Absurde Maßnahmen sowie die gesellschaftlichen Prioritäten von Maßnahmen an sich kritisieren zu können, ist eine notwendige Grundlage einer offenen Gesellschaft. Wir müssen Sinnhaftigkeit und Gebotenheit differenzieren, offener unsere politischen Absichten und Forderungen als solche artikulieren und ein Klima behalten, in dem eine offene Debatte ohne aggressive Stimmung auch in der Krise nach wie vor möglich ist.

Demonstrieren ohne Maske, juchhe. (Quelle: Markus Spiske von Pexels)

Gesellschaft

Wer ist das Volk?

Wenn Querdenker*innen das Volk sind, was sind dann wir anderen?

Ein Kommentar von Helene Fuchshuber

30.11.2020 - Ausgabe 67

Ich bin Leipzigerin. Seit ich in Bonn wohne, fragen mich regelmäßig Menschen, wie es da denn so ist. Also im Osten. Da, wo die wilden Rechten wohnen. Gerade in Sachsen, da ist doch die AfD groß, oder? Ist es eigentlich gefährlich auf den Leipziger Straßen? Und Connewitz, da war doch was: rechts, links, auf jeden Fall extrem, oder?

Ich erkläre jedes Mal, warum ich nicht sächsisch spreche und dass Leipzig die beste Stadt ist, die ich kenne. Dass Leipzig jung und bunt und Connewitz links und alternativ ist. Nicht nur Connewitz übrigens. Dass ja, die AfD leider viele Wähler*innen in Sachsen hat und dass, fun fact, die Kinder von Frauke Petry auf meiner Schule waren. Aber dass Leipzig davon nicht bestimmt wird, auch nicht von LEGIDA und Co. Dass Leipzig davon lebt, vielfältig zu sein. Und dass über der Stadt immer noch ein bisschen der Geist der Friedlichen Revolution hängt.

Wir sind das Volk

1989 demonstrierten zehntausende Menschen auf dem Leipziger Innenstadtring friedlich für einen Wandel. Die Montagsdemonstrationen, die in die Geschichte eingingen, waren maßgeblich für die Wende, den Fall der Mauer, die Wiedervereinigung Deutschlands. Seit 2014 wird der Spruch, der für ein geeintes Deutschland, für ein inklusives Deutschland stand, von den Bewegungen rund um PEGIDA aufgegriffen. „Wir sind das Volk“ hat seitdem einen bitteren Beigeschmack.

Am 07. November 2020 versammelten sich zehntausende Menschen, „Querdenker*innen“, auf dem Leipziger Augustusplatz. Aufgezogen wurde die Demonstration unter dem Motto: „Geschichte gemeinsam wiederholen – Friedliche Evolution“. Einen Tag nach dem Jahrestag einer der größten Montagsdemonstrationen der DDR, nicht wirklich friedlich, aber auch sie skandierten „Wir sind das Volk“. Und auch wenn die Bewegung Querdenken sich als eine demokratische begreift, war die Menge der Demonstrierenden extrem heterogen – von Hippies bis Rechtsextremen liefen alle mit.

Die Bewegung Querdenken

Querdenken ist eine Initiative gegen die Corona-Maßnahmen, genauer gesagt sind es viele regionale Initiativen. Auf der Website von Querdenken711 prangt unter einem großen „Willkommen“, das Statement: „Wir sind Demokraten (…). Rechtsextremes, linksextremes, faschistisches, menschenverachtendes Gedankengut hat in unserer Bewegung keinen Platz. Gleiches gilt für jede Art von Gewalt.“ (Quelle). Aber was sich so erst einmal richtig anhört, sieht realiter anders aus: In Leipzig liefen laut taz „Esoteriker:innen, Reichsbürger, Familien, Senior:innen“ (Quelle) und daneben „Neonazis aus ganz Deutschland“ (Quelle). Und während die Großkundgebung tatsächlich weitgehend friedlich verlief, wenn auch großteilig ohne Abstände und Mund-Nase-Bedeckungen, kam es hinterher zu gewaltsamen Ausschreitungen von Rechtsextremen und anderen (Quelle 1 und 2).

Leipzig

Leipzig ist nur ein Beispiel. Querdenker*innen gibt es regional fast überall in Deutschland. Aber weil ich Leipzigerin bin, hat gerade diese Demonstration für mich Bedeutung. Und insofern nicht nur für mich, als dass die Demonstrierenden so aktiv mit Gefühlen und Bildern, die ursprünglich positiv konnotiert sind, spielen. Sie missbrauchen. Diese Demonstration vom 07.11. hat wieder einmal deutlich gezeigt, was und wie viel gerade schiefläuft:

Erstens: Populismus. Menschen werden mit Bildern emotionalisiert und im Zweifel radikalisiert. Einfache Lösungen für komplexe Probleme werden angeprangert. Und wie das Beispiel Leipzig zeigt: es funktioniert. Wenn ein Vordenker der Friedlichen Revolution (Christoph Wonneberger) plötzlich Querdenker ist, dann kann das doch gar nicht falsch, im Gegenteil, muss doch richtig sein. Oder? Und wenn da für die Demokratie demonstriert wird und Corona gar nicht existiert – wo liegt dann das Problem?

Zweitens: Einzelne maßen sich an, es besser zu wissen, verfallen Verschwörungstheorien und bringen sich und andere massiv in Gefahr. Ich habe es schon mal so ähnlich geschrieben: das Virus geht nicht weg, nur weil Menschen es leugnen. Nur solidarisch kann es bekämpft werden.

Drittens: Wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus in Deutschland. Zu diesem Schluss kommt auch die kürzlich erschienene „10. Leipziger Autoritarismus-Studie“ (Quelle). Und dennoch war der Weg, zum Beispiel in der Polizei eine Studie zum Thema Rassismus und Extremismus durchzuführen, extrem holprig. Aber auch hier gilt: nur weil das Problem nicht als solches anerkannt wird, ist es nicht aus der Welt geschafft.

Und damit nicht zuletzt: die Polizei. Eine Frage, die nach dem und während des 07. Novembers vielfach gestellt wurde, war: wo war sie? Die ca. 2700 Beamt*innen scheiterten daran, die Demonstrierenden nach der Auflösung der Kundgebung davon abzuhalten, den Innenstadtring entlang zu laufen. Unter dem Motto „Deeskalation“ ließ man sie gewähren. Und das, obwohl Rechtsextreme Polizeiketten gewaltsam durchbrachen und auf Polizist*innen und Journalist*innen losgingen (Quelle). Am Abend in Connewitz dagegen waren Wasserwerfer und Räumpanzer im Einsatz (Quelle). So viel zum Thema Deeskalation.

All diese Themen (und vermutlich noch mehr) bedürfen eigentlich per se schon wesentlich mehr Platz, als sie hier bekommen haben. Aber das nur am Rande.

Das Volk sind Viele

Leipzig ist die beste Stadt, die ich kenne, und deshalb bin ich schockiert und frustriert und verärgert darüber, was in Leipzig passiert ist. Aber eben nicht nur darüber, was in Leipzig passierte, sondern was gerade generell passiert. Ja, wir leben in einem Staat, in dem jede*r seine*ihre Meinung äußern darf und im Zuge dessen auch demonstrieren darf. Aber: Demokratien funktionieren nicht einfach, sondern aufgrund und nur durch ihre Komplexität und Vielfalt. Wenn skandiert wird „Wir sind das Volk“, dann darf nicht vergessen werden: Das Volk sind Viele.

Über die Autorin

Helene Fuchshuber glaubt eigentlich ganz stark an das Gute in den Menschen. Sie glaubt außerdem an Wahrheit und Wissenschaft, auch wenn sie hin und wieder über die Relativität von Wissen und Wahrheit streitet: letztlich tut sie das nur, um zu provozieren. Deshalb ist sie um so empörter angesichts von Querdenker*innen und #JanaausKassel. Sie versucht trotzdem beim Glauben an das Gute zu bleiben (auch wenn sie meint zu wissen, dass Glauben die Sachen nicht unbedingt wahr macht).

Literatur erschafft neue Welten und eröfnet neue Perspektiven. (Quelle: Alexa via Pixabay)

Kultur

Literatur als Gesellschaftskritik

Warum wir unsere Lesegewohnheiten verändern sollten, wenn wir Rassismus bekämpfen wollen

Ein Gastartikel von Maren Pfeil

30.11.2020 - Ausgabe 67

Als im Frühsommer diesen Jahres Polizisten den Amerikaner George Floyd auf offener Straße ermordeten, löste dies eine erneute Welle der Beschäftigung mit Rassismus aus, auch in Deutschland. Auf Solidaritätsbekundungen folgte medial ein Interesse, das Thema erneut zu diskutieren. Viele Menschen begannen, sich rassismuskritisch weiterzubilden. Dieses Engagement flaut jedoch zunehmend wieder ab und der Blick bleibt häufig auf die USA gerichtet, die Situation in Deutschland wird im Vergleich oft relativiert. Menschen, die nicht von Diskriminierungen wie Rassismus betroffen sind und nicht marginalisiert werden, haben das Privileg, sich nicht zwingend täglich damit auseinandersetzen zu müssen. Marginalisierte Personen meint an dieser Stelle Menschen, die aufgrund ihrer Geschlechtsidentität, Herkunft, Hautfarbe, Behinderung o.ä. strukturellen Diskriminierungen ausgesetzt sind. In diesem Text liegt der Fokus aber vor allem auf rassistischer Diskriminierung. Die Beschäftigung mit diskriminierungskritischen Sachbüchern im Allgemeinen und rassismuskritischen Abhandlungen ist eine wichtige, aber nicht die einzige Herangehensweise an das Thema Rassismus. Deshalb lohnt es sich, darüber hinaus die Pluralität der Medien, die man konsumiert, und die Einflüsse, die von diesen ausgehen, zu reflektieren und bewusst wahrzunehmen. Das geht beispielsweise, indem man feministischen, antirassistischen Aktivist*innen auf Instagram oder Facebook folgt und sich Podcasts anhört oder Filme ansieht, die von marginalisierten Personen produziert wurden. Außerdem stellen Romane eine gute Möglichkeit dar, sich dem Thema zu nähern.

Literatur ist politisch

Literatur bietet einen ganz anderen Zugang zu gesellschaftlichen Missständen, als es Sachbücher und wissenschaftliche Abhandlungen tun. Sie erschafft Welten, in die man sich hineinlesen kann, sie kann Perspektiven eröffnen, die man nicht durch die bloße Lektüre von Statistiken erhält. Auch, wenn das natürlich nicht heißen soll, dass wir nach der Lektüre eines Romans mit einer Schwarzen Hauptfigur wüssten, wie sich Rassismus anfühlt, so können solche Bücher uns doch aufmerksamer machen für Erfahrungen, die uns selbst fremd sind. Insbesondere, aber nicht nur, Philosophie und politische Theorie haben immer wieder aufzeigen können, wie stark sich die Kultur einer Gesellschaft auf die Individuen in dieser Gesellschaft auswirkt und welche entscheidende Rolle der Kunst beim Wandel sozialer Normen zukommt. Literatur als Kunstform und Teil der Kultur spielt hier eine wichtige Rolle.

So stellt beispielsweise Antonio Gramsci in seinem Hegemoniekonzept heraus, dass gerade auch die Kultur für die Aufrechterhaltung bestimmter gesellschaftlicher Ordnungen relevant ist. Der Politikwissenschaftler Benedict Anderson setzt sich in seiner Studie über die Entstehung des Nationalismus damit auseinander, wie ein Gemeinschaftsgefühl in einer Gruppe entstehen kann, deren Mitglieder sich nicht alle persönlich kennen – und zeigt, dass vor allem die Populärkultur in Form von Büchern, Medien und Museen einen großen Einfluss auf dieses Gemeinschaftsgefühl hat. Daraus lässt sich zweierlei schließen: Einerseits entscheiden in einer Gesellschaft immer auch die herrschenden Diskurse, welche Form der Kunst und Literatur als gemeinschaftsbildend wahrgenommen und gefördert wird und welche Literatur als störend empfunden wird. Was der Ausschluss bestimmter Perspektiven aus Kunst und Kultur bedeutet, lässt sich beispielhaft an der feministischen Debatte über klassische Kunstwerke in Museen darstellen. So kritisieren Feminist*innen bereits seit Jahrzehnten, dass der klassische Kanon der europäischen Malerei von überwiegend männlichen Künstlern gebildet wird, wohingegen Frauen häufig als Objekte in den Bildern auftauchen – wie die Kabarettistin und Kunsthistorikerin Hannah Gadsby ironisch aufarbeitet, scheint es diesen Bildern zufolge die Lieblingsbeschäftigung von Frauen zu sein, nackt und wartend in der Landschaft herumzustehen. Eine zweite Schlussfolgerung ist, dass Kunst und Kultur und damit auch das künstlerische Schreiben gerade für marginalisierte Menschen eine Möglichkeit des Ausdrucks darstellen. Hier sei exemplarisch auf den Philosophen Jacques Rancière verwiesen, der seine politische Philosophie eng mit ästhetischen Theorieansätzen verknüpft und deren emanzipatorisches Potential herausstellt. Theodor W. Adorno betont, dass Kunst in der Lage ist, gesellschaftliche Probleme zu benennen, zu behandeln und die kritische Auseinandersetzung mit diesen zu fördern (trotzdem sollte an dieser Stelle angemerkt werden, dass Adornos Werk selbst nicht frei von Sexismus und Rassismus war). Auch die postkoloniale Theorie greift die Relevanz nichthegemonialer Kultur regelmäßig auf. So erkennt beispielsweise der Sozialwissenschaftler Felwine Sarr in seinem Buch „Afrotopia“, dass gerade die Literatur der Ort ist, an dem die Identitätsfrage und Zukunft postkolonialer Gesellschaften verhandelt werden kann.

Literatur bietet Perspektivenvielfalt

Eine logische Schlussfolgerung aus diesen Überlegungen ist also, dass wir uns, wenn wir uns für Emanzipation einsetzen und bestehende Diskriminierungsstrukturen wie Rassismus überwinden möchten, gerade mit der Kunst und Literatur diskriminierter Personen beschäftigen sollten und damit ein Stück weit unsere Komfortzone verlassen müssen. Wir müssen versuchen, Literatur von Autor*innen wahrzunehmen, die die Situation in Deutschland thematisieren, sich mit Ausgrenzungsmechanismen und Diskriminierungserfahrungen auseinandersetzen und alternative politische Utopien entwerfen. Dabei sollte noch einmal betont werden, dass es sich bei den Menschen, die in Deutschland rassistisch ausgegrenzt werden, um eine heterogene Gruppe handelt, deren hauptsächliche Gemeinsamkeit in der Diskriminierungserfahrung besteht. Daher ist es wichtig, viele verschiedene Perspektiven zu lesen, insbesondere auch Literatur von mehrfachdiskriminierten Personen, beispielsweise Women of Colour. Dabei sollten wir jedoch nicht selbst den Fehler machen, die Protagonist*innen auf ihre Hautfarbe zu reduzieren oder mit den Autor*innen gleichzusetzen, sondern die Bücher aus Interesse an einer Erweiterung unserer Perspektive lesen.

Gerade in den letzten Jahren sind im deutschsprachigen Raum viele Autor*innen auf der Bildfläche erschienen, deren Namen zwar häufig unter dem Radar laufen, mit denen man sich aber durchaus näher beschäftigen kann und sollte. Einige von ihnen sind im Sammelband „Eure Heimat ist unser Albtraum“ versammelt. Dieser beschäftigt sich kritisch mit Rassismus und Ausgrenzungsmechanismen in Deutschland. Doch auch darüber hinaus wird die deutsche Literaturlandschaft zumindest langsam pluralistischer. Ein paar lesenswerte Bücher sollen deshalb hier kurz vorgestellt werden.

Über den Gastartikel

Laila Riedmiller studiert Politikwissenschaft und vergleichende Religionswissenschaft und kann eigentlich nie genug Bücher haben. Zudem ist sie Referentin des Referats für Frauen und Geschlechtergerechtigkeit im AStA, das sich mit Bildungsveranstaltungen, einer eigenen Bibliothek und als Ansprechstelle bei sexueller Belästigung gegen Diskriminierung, für studentische Belange und Geschlechtergerechtigkeit einsetzt.

(Quelle: Chloe. S via Unsplash)

Gesellschaft

Wieso Feminismus auch Männern nur nützen kann

Auch wenn dafür mehr nötig ist, als sich nur mit von Diskriminierung betroffenen Frauen solidarisch zu erklären

Ein Kommentar von Milan Nellen

30.11.2020. - Ausgabe 67

Dass der Einsatz für die Ziele des Feminismus in dieser Gesellschaft notwendig ist, sollte allerspätestens seit den Enthüllungen im Zuge der „me too“-Bewegung auch den Letzten klar geworden sein. Viele Männer jedoch stehen der Umsetzung der Ziele des Feminismus eher abwartend bis gleichgültig, wenn nicht gar ablehnend gegenüber oder sind der Meinung, dass es sich dabei um eine reine Aufgabe der Frauen handelt. Zu Unrecht, denn auch Männer haben letztlich durch den Feminismus viel zu gewinnen. Natürlich können die konkreten Probleme, die der Feminismus in der gesellschaftlichen Praxis angeht, erst einmal den Eindruck erwecken, es ginge „nur“ um die konkreten materiellen Benachteiligungen von Frauen im gesellschaftlichen Kontext, also um solche Themen, wie die häufigere sexualisierte Gewalt gegen Frauen, die Tatsache, dass Frauen oftmals für die gleiche Arbeit weniger Gehalt gezahlt bekommen als ihre männlichen Kollegen oder auch das von Frauen meist erwartet wird, neben dem Erarbeiten ihrer Lohnarbeit sich auch noch um Care- und Reproduktionsarbeit zu kümmern. Das alles sind Punkte, die Männer oftmals nur insoweit betreffen, als dass diejenigen, die Frauen schlechter bezahlen, Gewalt gegen sie ausüben und sich nicht ausreichend an Care- und Reproduktionsarbeit beteiligen, oftmals eben Männer sind. Sich in diesen Punkten für die Ziele des Feminismus einzusetzen, lässt sich für Männer also zunächst nicht auf Basis eines eng gefassten Begriffs von Eigeninteresse begründen.Auf dieser Begründungsebene, welche rein die praktisch vorkommenden Benachteiligungen und Diskriminierungen gegen Frauen anführt, braucht es Solidarität, Gerechtigkeitsempfinden und Empathie seitens der Männer, die selbstverständlich sein sollten, es jedoch leider (noch) nicht sind.

Der Grund, wieso es auch für Männer ganz im eigenen Interesse liegt, sich für die Ziele des Feminismus einzusetzen, liegt auf einer anderen Argumentations- und Analyseebene, nämlich auf Ebene der Geschlechterrollen, zum Beispiel des Rollenbildes, an dem der einzelne Mensch gemessen wird und dem entsprochen werden soll. Unabhängig vom jeweils konkreten Inhalt eines Rollenbildes lässt sich logisch bereits sagen, dass Menschen, so lange es solche Rollenbilder gibt, immer weniger frei sind als sie es wären, gäbe es diese Bilder nicht, denn schon ihre Existenz bedeutet, dass es eine vorherrschende Vorstellung darüber gibt, wie sich der jeweilige Mensch aufgrund bestimmter Geschlechtsmerkmale anderen Menschen gegenüber zu verhalten habe. Das Rollenbild selbst, das im Englischen neben anderen Faktoren unter den Begriff „Gender“ subsumiert wird, ist somit schon etwas, dass dem Individuum durch die Gesellschaft, durch Erziehung oder auch durch Gesetze aufgezwungen wird; also etwas, das den Einzelnen in seiner Entwicklung als Individuum zumindest einengt. Dazu kommt, dass die vorhandenen Geschlechterrollen zumeist auch noch solche sind, die sowohl dem jeweiligen Menschen, der sie ausfüllt, als auch seinem Umfeld schaden. An dieser Stelle ist es einfach, einmal einen Selbsttest zu machen und sich zu fragen, welche Eigenschaften man mit einem männlichen und einem weiblichen archetypischen Rollenbild assoziiert. Es ist davon auszugehen, dass den meisten Menschen im Fall der männlichen Rolle dabei Begriffe wie Durchsetzungsfähigkeit, Dominanz oder auch Sturheit einfallen. Zudem wird Männern eher das rationale Denken, Frauen das emotionale Denken zugeschrieben.

Dass diese Bilder so nie gestimmt haben und heute in jedem Fall rettungslos überholt sind, hat leider noch nicht dafür gesorgt, dass sie aus dem Bewusstsein und der Erziehung verschwunden sind. Denn setzt man diese mit Männlichkeit assoziierten Eigenschaften und baut daraus einen Charakter, dann ist das Ergebnis, dass was mit dem Begriff dem Begriff toxische Männlichkeit bezeichnet wird. Eine Geschlechterrolle, die sich aus rein destruktiven und konfliktträchtigen Eigenschaften zusammensetzt. Damit ist sie aber auch schädlich für die Menschen, die gezwungen sind, eine solche Rolle auszufüllen, also die Männer. Und aus diesem Grund ist es auch für Männer rational, Feministen zu sein, denn die Überwindung nicht nur traditioneller Geschlechterrollen, sondern solcher Rollenbilder überhaupt gibt allen mehr Freiheit, sich zu entfalten, und das nicht im Rahmen vorgeprägter Charaktermasken, sondern als Individuen.

Brennende Synagoge in Siegen im Pogrom von 9 auf den 10 November 1938. (gemeinfrei)

Geschichte

Der 9. November

Alles andere als Schicksal - Teil 2

Ein Essay von Jan Bachmann

30.11.2020 - Ausgabe 67

Geschichte der Aufarbeitung

Eine kritische Aufarbeitung von Geschichte sucht man in der deutschen Geschichte bis jetzt aber vergeblich: Nach dem ersten Weltkrieg fand eine kritische Aufarbeitung der Geschehnisse in Deutschland praktisch nicht statt. So konnte dann auch die bestehenden Probleme der damaligen Gegenwart nicht einmal im Ansatz gelöst werden. Grund hierfür war oft ein nur auf die realen oder vermeintlichen Bedürfnisse des eigenen Volkes fixiertes Verständnis von Außenpolitik. Dass es neben dem deutschen Volk aber auch noch andere Völker auf der Welt gab, die ebenfalls – sehr berechtigte – Bedürfnisse und Interessen hatten, spielte in der öffentlichen Debatte hierzulande kaum eine Rolle. So sah die deutsche Bevölkerung beispielsweise in den Reparationsforderungen des Versailler Vertrages lediglich ein Werkzeug des Kriegsgegners Frankreich, Deutschland zu demütigen und wirtschaftlich auszupressen. Dass die Forderung aber den – teilweise in blinder Zerstörungswut – durch deutsches Militär verursachten Schäden entsprachen, wurde nicht gesehen.

Überhaupt folgte die Ablehnung des Vertrages durch die Mehrheit der Bevölkerung weniger rationalen als emotionalen Motiven. Selbst Zahlungserleichterungen, wie etwa der Young-Plan, stießen auf Ablehnung.

Die Sache mit der „Kriegschuldlüge“

Mit ein Grund hierfür und gleichzeitig einer der Geburtsfehler der Weimarer Republik war die Frage der sog. „Kriegsschuldlüge“, gleichzeitig auch ein Paradebeispiel für die Folgen mangelnder Aufarbeitung der Vergangenheit: Nach dem ersten Weltkrieg glaubte man in Deutschland noch immer der bei Kriegsausbruch verbreiteten Lüge, Deutschland würde angegriffen und man wäre gezwungen, nun einen Verteidigungskrieg zu führen. Nur unter dieser Voraussetzung war die SPD ihrerzeit bereit gewesen, den für die Kriegsführung notwendigen Krediten im Reichstag zuzustimmen. An dieser Frage spaltete sich in der Folge die SPD in eine Mehrheitsfraktion (MSPD) und unabhängige Gruppe (USPD), die die Fortführung des Krieges ablehnte.

Der SPD-geführten Regierung war aber nach dem ersten Weltkrieg, spätestens zur Jahreswende 1918/19 durch Lektüre der diplomatischen Akten offenkundig, dass der Krieg keineswegs ein Verteidigungskrieg gewesen ist. Dies aber öffentlich einzugestehen hätte bedeutet, einräumen zu müssen, dass gerade die USPD, also jene Gruppe um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die man zur Zeit mit Gewalt bekämpfte, schon bei Kriegsbeginn im Recht gewesen war. Und so kämpft nun etwa Otto Wels von der SPD zu Beginn des Jahres 1919 auf der Berner Konferenz wider besseren Wissens gegen die sog „Kriegsschuldlüge“ – der Anerkenntnis der Kriegsschuld im Versailler Vertrag. Dieses Anerkenntnis war in der deutschen Bevölkerung immer der Hauptgrund, warum der Versailler Vertrag – und damit auch die Republik – nie wirklich akzeptiert wurden.

Aufarbeitung in Ost …

Die Aufarbeitung nach dem zweiten Weltkrieg verläuft zunächst zweigeteilt.

Zwar sah sich die DDR immer als der „antifaschistische“ deutsche Staat, eine wirkliche Aufarbeitung der Vergangenheit fand hier jedoch nicht statt. Die DDR, deutsche Kommunisten*innen und Arbeiter*innen hätten gemeinsam mit der roten Armee den Nationalsozialismus – stets nur Faschismus genannt – besiegt. Der Nationalsozialismus und die begangenen Verbrechen seien, getragen vom „Großkapital“, nur die extremste Form von Kapitalismus und Imperialismus, wie sie beide in der Bundesrepublik ja noch fortbestünden. Deutsche Arbeiter*innen bekamen also die Möglichkeit, im Kampf gegen die Bundesrepublik, etwa am „antifaschistischen Schutzwall“ das zu tun, was sie eigentlich hätten tun sollen, als sie noch fleißig „Heil Hitler“ gerufen hatten. Diese Erzählung wird der Wirklichkeit natürlich nicht gerecht. Vielmehr verharmlost dieses Narrativ noch die nationalsozialistische Tötungsindustrie, die sich jeder Kosten-Nutzen-Abwägung entzieht und nur um des Vernichtens Willen vernichtet. Der Nationalsozialismus und die begangenen Verbrechen sind nicht die extremste Form des Kapitalismus oder Imperialismus, sie sind die extremste Form des Deutschtums.

… und West

In der Bundesrepublik wurde zunächst kaum, dann wenig und schließlich selten über den Nationalsoziaismus gesprochen. Es hielten sich die bekannten Erzählungen von der „bösen SS“ im Vergleich zur „sauberen Wehrmacht“, davon, dass die Beteiligten meist gezwungen waren, an Verbrechen teilzunehmen und man ja ohnehin von nichts wusste.

Erst nach und nach – oft viel zu spät – brach dies auf, begann eine gesellschaftliche -Debatte. Wirklich umfassend geführt wurde sie nie: Die Mitgliederliste der NSDAP umfasste über acht Millionen Namen, Parteimitglied zu werden war nicht leicht, der Aufnahmeprozess konnte bis zu zwei Jahren dauern und nicht Wenige wurden abgewiesen. Getragen wurde das System von der Mehrheit der Bevölkerung, von Müttern, Vätern, Großeltern. Der eigenen Verantwortung gestellt haben sich davon die Wenigsten, und sei es auch nur in Form der Anerkennung der historischen Tatsachen.

Noch vor 20 Jahren löste die „Wehrmachtsausstellung“, in der erstmals Verbrechen der Wehrmacht öffentlich thematisiert wurden, starke Proteste aus; Angehörigen der Bundeswehr wurde verboten, die Ausstellung in Uniform zu besuchen. In Schulen wird die Zeit des Nationalsozialismus vielerorts erst seit den 80er Jahren behandelt, oft kommt das Thema auch noch heute zu kurz.

„… nicht nur 12 Jahre …“

Es besteht also durchaus noch Nachholbedarf bei der Aufarbeitung. Manchem*r ist aber auch das schon zu viel. Wie oft hört man, dass die deutsche Geschichte aus mehr bestehe als aus „den zwölf“ Jahren. Auch wenn es sicher nicht so gemeint ist, so ist der Aussage doch zuzustimmen: Antisemitismus, der Glaube, einer Herrenrasse anzugehören, die Idee vom Lebensraum im Osten und der Unterwerfung anderer Völker, all das und vieles mehr fällt ja nicht im Jahre 1933 vom Himmel hernieder auf ein argloses deutsches Volk.

Vom „edlen deutschen Stamm“ der durch „Franzosen und Juden verbastardet“ wird schwadronierte hundert Jahre früher schon Ernst Moritz Arndt (dessen Denkmal übrigens noch immer am alten Zoll steht). Als Mitglied eines Herrenvolkes sah sich zu Kaisers Zeiten schon der bürgerliche Alfred Hugenberg und sein „Alldeutscher Verband“. „Arierparagraphen“ wurden schon in den 1890er Jahren in die Statuten verschiedener Alpenvereine geschrieben.

Noch ein 9. November

Wieviel es noch aufzuarbeiten gilt, zeigt auch ein weiteres – heute vielen unbekanntes – Ereignis, das sich um einen 9. November, nämlich den des Jahres 1918 zugetragen hat. Bemerkenswert ist, dass es sich dabei, wie beim Fall der Mauer, um das Ende eines deutschen Grenzregimes handelt:

Nachdem die deutsche Armee 1914 das neutrale Belgien besetzt hatte, wollte die Oberste Heeresleitung den Grenzverkehr zwischen Belgien und den unbesetzten und neutralen Niederlanden unterbinden. Viele belgische Zivilisten versuchten der Deportation zur Zwangsarbeit durch eine Flucht in die Niederlande zu entkommen. An der belgisch-niederländischen Grenze wurde darauf das Grenzhochspannungshindernis – wie es im schönsten Beamtendeutsch hieß – errichtet. Ein Hochspannungszaun, dessen direkte Berührung unbedingt tödlich war, und der im Volksmund auch Dodendraad (Totendraht) genannt wurde. Zwischen zwei- und fünftausend Menschen starben an dieser Grenze. In Deutschland gibt es kein Denkmal, dass diesen Menschen gedenkt. Ein Mahnmal in Belgien sprengte die deutsche Wehrmacht im Jahre 1940 in die Luft.

Über den Autor

Als Schicksal gilt auch das Ganze eines Lebenslaufes, sofern dieser nicht durch eigenes Handeln und Streben, sondern durch Verhältnisse und Mächte bestimmt wird, auf die der Wille keinen Einfluss hat.” -Brockhaus Enzyklopädie, 17. Auflage, Wiesbaden, 1973